Кишечнополостные

Общая характеристика кишечнополостных

Кишечнополостные — это отдельная группа многоклеточных беспозвоночных животных.

Это очень важная группа, потому что это первые многоклеточные на планете.

Они появились в протерозойскую эру, и это был огромный скачок в развитии.

У кишечнополостных произошло сразу несколько ароморфозов.

Ароморфоз — морфофизиологическое преобразование, приводящее к общему повышению уровня организации организмов и дающее им возможность освоить новые среды обитания или расширить их использование.

Это как в компьютерной игре: твой герой переходит на новый уровень и у него появляются новые навыки, умения и способности. Вот эти новые умения и способности на языке биологии — ароморфоз.

Вот ароморфозы кишечнополостных:

- Многоклеточность. У простейших одна клетка была всем организмом. Кишечнополостные — первые организмы, в составе которых клеток было несколько.

- Специализация клеток. Клетки кишечнополостных отличаются по строению и выполняемой функции.

- Двухслойное строение. Вот у тебя есть кожа и внутренние органы, а у кишечнополостных — эктодерма и энтодерма, а между ними бесструктурная мезоглея.

- Полостное пищеварение (собственно, поэтому кишечнополостные так и названы). Пищеварение простейших происходило внутри клетки. Кишечнополостные начинают расщеплять пищу еще до попадания в клетки.

- Радиальная симметрия. Радиальная — от слова радиус, через такие организмы можно провести несколько плоскостей симметрии.

- Появление нервной системы — самого простого, диффузного типа.

Что еще нужно знать про кишечнополостных?

— Это в основном морские животные (редкие виды есть в пресных водах)

— Кишечнополостные включают в себя около 9 тысяч видов, которые делятся на 3 класса: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы.

— Большинству кишечнополостных свойственно чередование поколений — метагенез.

— Живут в виде отдельных особей или образуют колонии.

Это главное, что нужно знать об этом типе. А теперь — подробности.

Строение

Всех кишечнополостных объединяет тип строения.

Все они, по сути, мешок с двухслойной стенкой.

«Горловина» мешка — это ротовое отверстие, оно ведёт в кишечную полость. Вокруг отверстия располагаются щупальца.

Все кишечнополостные обладают радиальной (лучевой) симметрией.

Их тело имеет продольную ось, через которую можно провести несколько плоскостей симметрии.

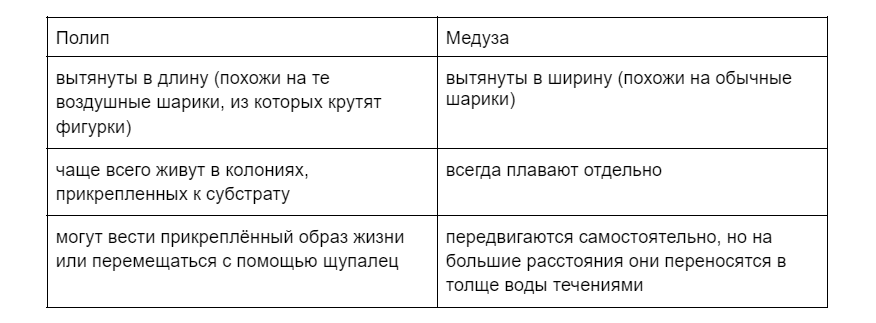

Есть две основных формы существования кишечнополостных: полип и медуза.

Тело всех кишечнополостных состоит из двух слоев:

— эктодермы (наружного слоя)

— энтодермы (внутреннего слоя).

Между слоями есть прослойка — мезоглея. Она не считается слоем, потому что в ней нет клеток. Она служит как бы клеем для слоёв и поддерживает форму животного. У некоторых кишечнополостных мезоглея очень развита, например, у медуз — именно поэтому они так похожи на желе.

Энтодерма (внутренний слой) отвечает за пищеварение. В его составе следующие типы клеток:

— жгутиковые (пищеварительно-мускульные) — сокращаются, помогая заглатывать, и переваривают пищу.

— железистые — выделяют наружу пищеварительные ферменты для расщепления питательных веществ.

Эктодерма (наружный слой) отвечает за передвижение, защиту, поиск питания и размножение. Поэтому состоит из следующих типов клеток:

— промежуточные (интерстициальные) — тип стволовых клеток, из которых образуются все другие типы.

— эпителиально-мускульные. Имеют мышечные волоконца, способны сокращаться, отвечают за движение. Легко запомнить: мускулы — мускульные клетки.

— нервные — звёздчатой формы, соединяются отростками друг с другом, располагаются хаотично. Такой тип нервной системы называют диффузным, он самый примитивный из существующих.

— половые — участвуют в размножении.

— стрекательные — особый тип клеток кишечнополостных. Нужны для охоты и реакции на раздражители.

Клетка состоит из капсулы, в которой находится скрученная нить (книдоцит). От капсулы отходит чувствительный волосок с микроворсинками (книдоциль). Когда волосок чего-то касается, клетка выбрасывает нить наружу, после чего погибает.

При ударе стрекательной нити об организм-мишень, внутрь ткани впрыскиваются нейротоксины и добыча оказывается парализованной. После этого кишечнополостные легко овладевают добычей, и, перемещая ее в кишечную полость, переваривают.

Да, когда тебя “жалит” медуза, она делает это именно стрекательной нитью.

Питание

Все кишечнополостные – хищники, а их основная особенность — полостное пищеварение.

По сути, каждая особь сперва находит свою добычу (это могут быть мелкие рачки или рыбки), затем обездвиживает её с помощью стрекательной нити, и помещает в свой “мешок” — кишечную полость.

Там добыча сначала обрабатывается гидролитическими ферментами железистых клеток. После расщепления пищу захватывают железистые клетки, и распространяют питательные вещества по всем остальным.

Остатки пищи и отходы жизнедеятельности выбрасываются наружу через ротовое отверстие.

Кстати, так как кишечнополостные — животные крайне тонкие (всего два слоя клеток!), то их цвет обычно совпадает с цветом пищи внутри.

Размножение

Все кишечнополостные способны к половому и бесполому размножению.

Причем каждой жизненной форме характерен свой тип размножения: полипам — бесполый, медузам — половой.

Кроме того, для многих кишечнополостных характерен метагенез.

Метагенез — форма жизненного цикла животных, состоящая в закономерном чередовании бесполых поколений и поколений, размножающихся половым путём.

Как это происходит?

Форма полипа и форма медузы могут чередоваться в жизненном цикле одного и того же вида.

Поколение полипов размножается бесполым путем.

Из особенных полипов, бластостилей, появляются медузы. Они отделяются от колонии и отправляются в плавание.

Плавающие медузы, в свою очередь, производят половое размножение, в результате которого снова формируется полип.

Однако метагенез характерен не для всех кишечнополостных.

У гидр и коралловых полипов нет медузоидного поколения, а некоторые виды сцифоидных не имеют жизненной формы полипа.

Бесполое размножение кишечнополостные осуществляют почкованием.

На «материнском» полипе формируются бугорки, из которых появляются новые полипы. Эти «дети» могут становиться самостоятельными животными, а могут не отделяться полностью.

Если дочерний полип полностью не отделяется, постепенно формируется колония.

Знаешь про коралловые рифы? Это пример колонии полипов.

Кстати, для почкования кишечнополостным нужны определенные условия: много пищи и теплая вода. Поэтому ты не встретишь коралловые рифы на большой глубине и в северных морях.

Если питания или тепла недостаточно, кишечнополостные используют половое размножение.

Большая часть этих животных — раздельнополы. Это значит, что в половом поколении есть медуза-женщина и медуза-мужчина: женская и мужская половая особь.

В половых железах медуз образуются мужские или женские гаметы.

Для оплодотворения половые клетки должны выйти из родительского организма. В момент выхода место, где формировались половые клетки, разрывается, и родительский организм погибает.

Сперматозоиды встречаются с яйцеклеткой в воде и сливаются в зиготу.

Зигота делится и становится планулой: подвижной личинкой с ресничками. Планула оседает в питательную среду, превращается в полип и даёт начало новой колонии.

У сцифоидных медуз всё ещё интереснее. Их половые клетки созревают в карманах кишечной полости, и после созревания выходят через ротовое отверстие.

Родительский организм при этом остается в целости.

После оплодотворения яйцеклетка образует плановую, планула оседает на дно, растет и делится почкованием.

В какой-то момент от полипа начинают отделяться диски. Эти диски развиваются в молодых медуз.

Классификация кишечнополостных

Существует 3 класса. Рассмотрим их подробнее.

Класс Гидроидные

Насчитывает более 2,5 тысяч видов.

Характеризуем класс на примере гидры.

Это небольшой полип в форме цилиндра, на одном конце которого есть 6-12 щупалец. Если щупальца развернуть, они будут в несколько раз длиннее тела гидры.

Кишечная полость сверху широкая, но книзу сужается.

Прикрепляется к субстрату подошвой, а перемещается «кувырками».

На щупальцах гидры — множество стрекательных клеток. Она использует их для атаки и захвата добычи.

У подошвы и вокруг ротового отверстия — скопления нервных клеток. Благодаря им гидра может быстро реагировать на раздражители.

Большинство видов гидроидных живут колониями. Снаружи эти колонии покрыты хитиновым экзоскелетом, а внутри полипы объединены в большую систему с общей кишечной полостью.

Медузы гидроидных отличаются от других наличием «паруса» — небольшого перепончатокрылый кольца по краю купола.

Класс Сцифоидные

Самый немногочисленный класс, всего около 200 видов. Однако при этом это самый опасный класс для людей: некоторые сцифоидные медузы способны парализовать купающихся, особенно если человек заплыл в гущу медуз.

Особенности:

— медузы крупнее (до 2 метров в диаметре!)

— очень развита мезоглея (вся медуза похожа на желе)

— кишечная полость разделена перепонками на четыре «кармана»

— щупальца расположены вокруг рта

— нервная система сложнее: с нервными узлами. Благодаря этому медузы могут активно охотиться.

Класс Коралловые полипы

Самый многочисленный класс, более 6 тысяч видов.

Особенности:

— обитают исключительно в теплых соленых водах

— в жизненном цикле нет стадии медузы

— более эффективное пищеварение. Реснички в глотке двигаются в разных направлениях: есть желобки, которые гонят пищу и воду внутрь кишечной полости, а есть остальная часть, выгоняющая отходы наружу.

— кишечная полость разделена на 6-8 отсеков.

— у всех колониальных видов есть экзоскелет из известняка — те самые коралловые рифы и атолловые острова.

Проверь себя

Какие клетки располагаются в эктодерме?

— жгутиковые

— железистые

— промежуточные

Выберите характеристику типа Кишечнополостные.

— радиальная симметрия

— билатеральная симметрия

— трёхслойные

Что из предложенного не является ароморфозом типа Кишечнополостные?

— многоклеточность

— полостное пищеварение

— мезогенез