Причастия и деепричастия

Что такое причастие

Причастие — это глагольная форма, которая образуется при помощи специальных суффиксов и используется для описания признаков действия или состояния.

Это если говорить научно. По-человечески же причастие — это слово, образованное от глагола, но делающее вид, что оно прилагательное. Отвечать оно может на вопросы и глагола, и прилагательного.

Например:

«Бегущий мальчик»

Бег — это действие, которое мальчик совершает. Но точно видно, что слово «бегущий» тут не глагол. Оно описывает состояние, в котором мальчик находится, и отвечает на вопрос «Что делающий?».

«Прочитанная книга»

А здесь по слову «прочитанная» мы видим, что книгу мы не просто купили и положили на полочку красиво стоять на веки-вечные, а прочитали. То есть мы совершили действие, причем в прошлом, ведь мы ее уже дочитали. Показано действие над книгой. Тоже причастие.

Что такое деепричастие

С причастием всё более-менее понятно. А что сочетает в себе деепричастие?

Деепричастие - это глагольная форма, которая также образуется при помощи специальных суффиксов и обозначающая обстоятельство, происходящее одновременно с действием, выраженным глаголом.

Не паникуем! Сейчас станет понятнее. Деепричастие — это второе действие в предложении, которое происходит вместе с основным глаголом. И если причастие появилось от того, что глагол пытался замаскироваться под прилагательное (или наоборот? Кто ж знает), то в деепричастии глагол смешался уже с наречием.

Например:

«Мальчик, бегая по полю, наткнулся на лошадей»

Действие у нас здесь то же самое — бег, но теперь это не причастие, а деепричастие. Главное действие здесь «наткнулся», а деепричастие «бегая» показывает, при каких обстоятельствах это случилось.

«Читая книгу, Саша и не заметил, как пролетело время»

Для Саши главный глагол — «не заметил», а деепричастие «читая» объясняет, как так случилось — опять обстоятельство произошедшего.

Способы образования

Причастия и деепричастия образуются путем добавления определенных суффиксов к неопределенной форме глагола. Какие суффиксы добавлять? Зависит от ситуации. Разбираемся:

Причастие

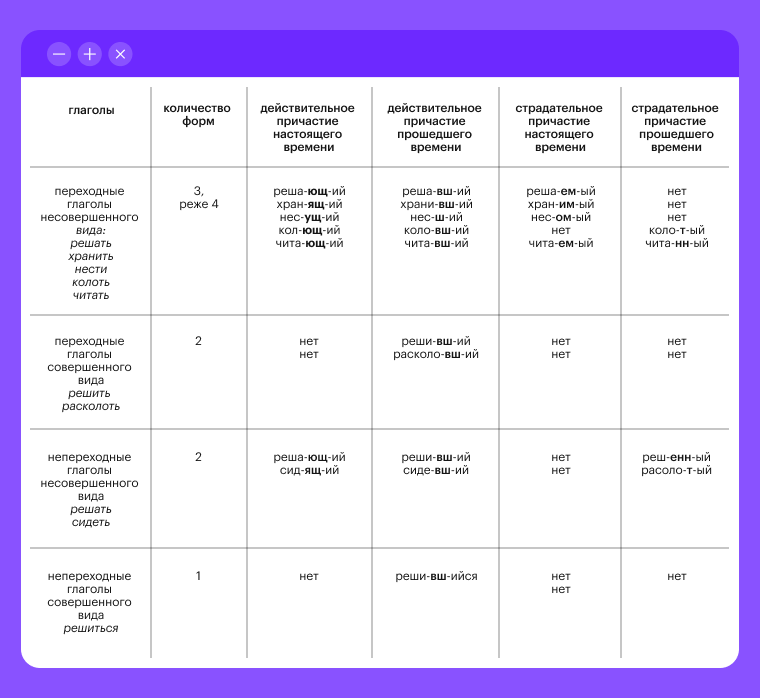

Образование причастий зависит от залога и времени, в котором происходит действие. Напомним, что залогов глагола два: действительный, когда объект совершает действие, и страдательный — когда действие совершается над объектом. То есть ученик выполняет задание — это действительный, а задание выполняется учеником — страдательный залог глагола выполнить.

Образование причастий легче запомнить в таблице:

Деепричастие

Образование деепричастий зависит от вида самого деепричастия и временной формы исходного глагола. Тут вариантов не так много:

- В совершенном виде от глагола прошедшего времени или инфинитива формирование происходит с помощью суффиксов: -в-, -вши-, -ши-.

- В совершенном виде от глагола будущего времени формирование происходит с помощью суффикса: -я-.

- В несовершенном виде от глагола настоящего времени формирование происходит с помощью суффиксов: -я-, -а-.

- В несовершенном виде от глагола будущего времени формирование происходит с помощью суффиксов: -учи-, -ючи-.

Как отличить причастие от деепричастия

Некоторые испытывают трудности с определением формы глагола и часто путают причастия и деепричастия. Есть несколько способов, которые помогут не ошибиться.

Роль в предложениях

Самый простой способ отличить причастие от деепричастия — понять, какую роль выполняет каждое из них.

Обычно причастие выполняет функцию определения и отвечает на вопрос «Какой?». Оно может указывать на свойства или признаки действующего лица или предмета.

Деепричастие же выполняет функцию обстоятельства времени, причины, условия, противопоставления, следствия, способа и отвечает на вопрос «Как?».

«Бежавший человек остановился».

Причастие указывает на определение человека, то есть какой он — бежавший.

«Он говорил, смотря мне в глаза».

Деепричастие указывает на обстоятельства выполнения действия, на то, как он говорил.

Суффиксы

Еще обратить внимание на суффикс слова.

Причастия могут иметь в своем составе следующие суффиксы:

-ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -ом-, -ем-, -им-, -вш-, -н-, -нн-.

Деепричастия же образуются при помощи суффиксов:

-я-, -в-, -вши-, -ши-, -учи-, -ючи-.

Как мы можем видеть, большинство суффиксов отличаются, поэтому отделить их будет несложно. Но есть похожие суффиксы: -вш- и -вши-, с которыми может возникнуть затруднение.

Пример:

«Наткнувшийся на препятствие мальчик упал» и «Наткнувшись на препятствие, мальчик упал»

В первом случае представлено причастие, а во втором — деепричастие. Но в этом случае отличить их можно с помощью других признаков.

Грамматические признаки

Основным отличием тут являются признаки прилагательных для причастий и признаки наречий для деепричастий.

Причастия более самостоятельны — у них есть собственные род, число, падеж, которые согласуются с главным словом. А деепричастие просто показывают обстоятельства и не имеют собственных спряжений или склонений.

Пример:

В отеле нет ни одной пустующей комнаты.

Причастие «пустующей» обладает свойствами: женский род, единственное число, родительный падеж.

«Гуляя в парке, он кормил голубей»

Деепричастие «гуляя» выражает обстоятельство образа действия, не склоняется и не спрягается. Не важно, они, мы, вы или я: деепричастие останется в форме «гуляя».

Сравнивай по этим пунктам, и никакое причастие не сможет тебя провести, делая вид, что оно деепричастие.